Il rischio climatico non è una minaccia futura, ma una crisi già in corso. Negli ultimi dieci anni, gli eventi estremi sono aumentati in frequenza e intensità, con conseguenze drammatiche per comunità, economie e sistemi naturali. A livello globale, i fattori di rischio si moltiplicano, aggravati da politiche inadeguate e approcci negazionisti.

Uno degli scenari più allarmanti, che ben restituisce la gravità della situazione, è descritto nello studio Kabul’s Water Crisis, pubblicato nell’aprile 2025 da Mercy Corps. Secondo il rapporto, Kabul rischia di diventare la prima capitale al mondo a esaurire le proprie falde acquifere entro il 2030, lasciando sei milioni di persone senza accesso all’acqua potabile.

Ma Kabul non è un caso isolato: se non si interviene con politiche efficaci di adattamento e mitigazione, crisi idriche di questa portata potrebbero verificarsi in Africa, Medio Oriente ed Europa.

Proprio da questa consapevolezza nasce il lavoro del Forum per la Finanza Sostenibile, culminato nella pubblicazione del paper Verso una transizione giusta: una bussola per gli operatori finanziari, presentato il 19 giugno 2025 a Milano. Il documento è frutto di un gruppo di lavoro avviato all’inizio dell’anno con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti ed Etica Sgr, in un contesto segnato da un lato dall’urgenza crescente della crisi climatica, dall’altro dal consolidarsi di resistenze culturali e disinformazione che rischiano di ostacolare la transizione.

Il paper è un documento operativo pensato per supportare investitori, istituti di credito e assicurazioni nell’integrare i principi della giustizia climatica e sociale nelle proprie strategie, accrescendo la consapevolezza delle implicazioni sociali della crisi ambientale.

Una transizione necessaria, non solo urgente

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato. L’intensificarsi di alluvioni, incendi e ondate di calore comporta conseguenze sempre più gravi per l’ambiente, le infrastrutture e le economie. Secondo le stime, i danni economici globali legati al clima nel 2024 hanno raggiunto i 320 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. In Europa, i danni ammontano a 31 miliardi.

Se il riscaldamento globale si mantenesse entro i +2°C, si prevede una perdita del 16% del PIL mondiale. Oltre i +4°C, il danno salirebbe al 40%. Un quadro drammatico, in cui gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sembrano sempre più distanti.

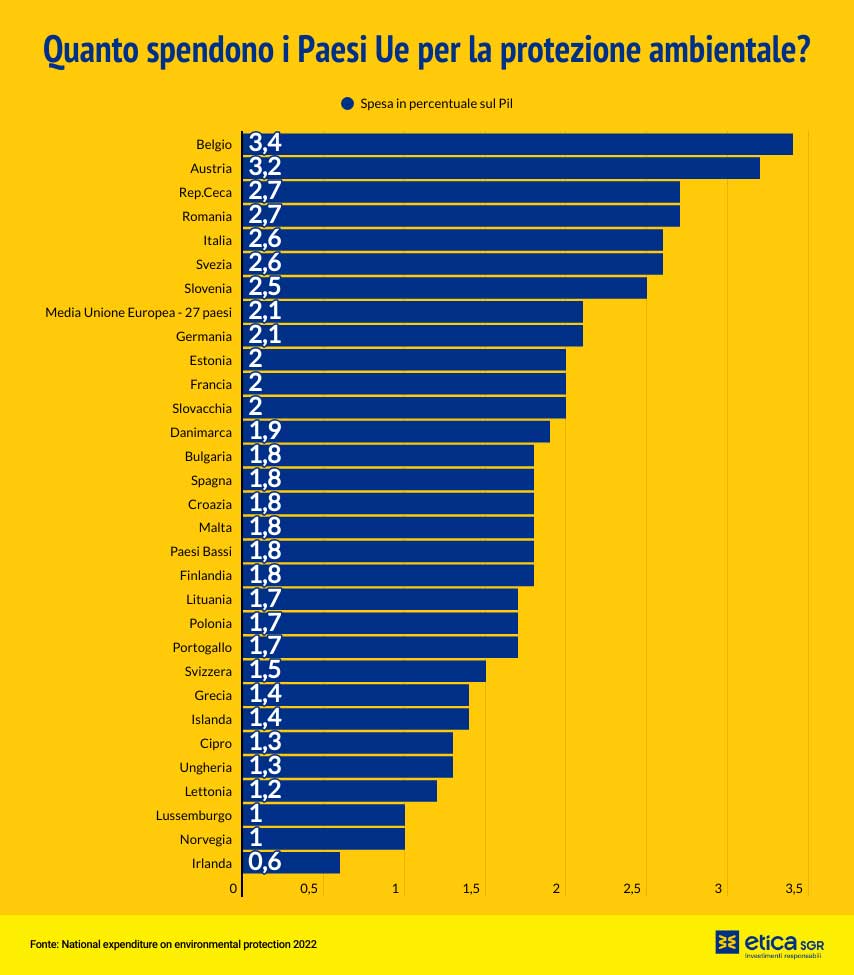

Per contrastare questa deriva, gli investimenti in mitigazione da parte dei Paesi firmatari dovrebbero aumentare di nove volte entro il 2050, mentre quelli in adattamento dovrebbero crescere di tredici volte. Purtroppo, tali impegni sono stati finora largamente disattesi. La gravità non risiede solo nella carenza di risorse, ma soprattutto nell’urgenza temporale: circa il 60% di questi investimenti va effettuato entro il 2050, mentre il 95% dei benefici economici si manifesterà soltanto successivamente.

Questa “asimmetria temporale tra costi e benefici” evidenzia il bisogno di una visione di lungo periodo, che però si scontra con un contesto politico ed economico focalizzato sui risultati immediati.

Le sfide della transizione non sono solo tecniche

Le tecnologie per la decarbonizzazione esistono già: elettrificazione, energie rinnovabili, idrogeno verde, efficienza energetica. Il vero ostacolo è di natura culturale e sociale: affrontare la crisi climatica richiede superare le disuguaglianze che rendono vulnerabili ampie fasce della popolazione mondiale, prive di strumenti per reagire al cambiamento.

La giustizia climatica significa proprio questo: garantire che costi e benefici della transizione siano distribuiti equamente tra Stati, territori e gruppi sociali. Significa mettere al centro lavoro dignitoso, diritti, coesione sociale. Una transizione giusta rafforza le comunità più esposte, riducendo fragilità e disuguaglianze.

Il ruolo chiave della finanza

In questo contesto, il settore finanziario può giocare un ruolo strategico per guidare la transizione ecologica in chiave equa e inclusiva. Come sottolinea il paper Verso una transizione giusta, orientare i capitali verso progetti con impatti positivi su ambiente e società non è solo auspicabile, ma economicamente vantaggioso.

Gli strumenti finanziari già disponibili sono numerosi: dalle obbligazioni sostenibili (green bond, social bond) ai più recenti sustainability-linked bond e transition bond, pensati per promuovere strategie aziendali sostenibili con obiettivi climatici misurabili.

Anche i titoli di Stato sostenibili possono contribuire, finanziando spese pubbliche con impatti sociali e ambientali. In contesti più fragili, strumenti come credito sostenibile, microfinanza, impact investing e blended finance si possono rivelare particolarmente efficaci.

Il Forum sottolinea inoltre l’importanza dell’engagement attivo: gli operatori devono dialogare con le aziende in cui investono, verificando l’inclusione di azioni concrete per la tutela dei lavoratori, la riduzione delle disuguaglianze e il rispetto dei diritti umani. È la prassi adottata da Etica Sgr nell’ambito del proprio approccio all’investimento responsabile.

Le linee guida per una finanza realmente sostenibilePer rendere operativo questo approccio, il paper propone quattro direttrici di azione, pensate per integrare i princìpi della transizione giusta in modo trasversale: Strategia Inserire obiettivi sociali chiari nei piani di investimento e nei prodotti offerti, definendo indicatori concreti per monitorarne l’efficacia. Engagement Condurre attività di voto e di dialogo con le imprese su temi come condizioni di lavoro, piani di riconversione e impatto sui territori. Dialogo con le istituzioni Promuovere un confronto costruttivo con enti pubblici e regolatori per favorire politiche in linea con gli obiettivi sociali e climatici. Rendicontazione Pubblicare con cadenza regolare report di sostenibilità che includano non solo i rischi finanziari, ma anche gli impatti sociali delle attività finanziate o assicurate. |

La transizione giusta come opportunità strategica

La Just Transition non è soltanto una necessità etica, ma una vera e propria strategia di lungo termine per assicurare stabilità economica e coesione sociale. Gli investitori che includono considerazioni sociali nelle loro scelte finanziarie contribuiscono alla costruzione di un sistema più resiliente e inclusivo.

La transizione energetica, se gestita con attenzione, può generare vantaggi diffusi, ridurre i rischi finanziari e aprire nuove strade di sviluppo sostenibile. In un mondo in rapida evoluzione, costruire un futuro sostenibile significa non solo proteggere l’ambiente, ma anche garantire che nessuno venga lasciato indietro.

L’impegno di Etica Sgr

Etica SGR si distingue per il suo approccio concreto e proattivo a favore di una transizione energetica equa. In linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, la società promuove un’evoluzione verso un’economia a basso impatto climatico che tenga conto delle persone e delle comunità. In questa prospettiva, ha sottoscritto la Dichiarazione di impegno degli investitori per una transizione giusta, un documento che incoraggia azioni strategiche a tutela dei lavoratori, dell’ambiente e dei territori coinvolti.

Tra gli strumenti adottati, il dialogo attivo con le aziende in cui investono i fondi si rivela centrale per monitorare e orientare le politiche di transizione. Questo confronto ha permesso di valutare misure per limitare l’impatto sui lavoratori, come piani di riorganizzazione e programmi di riqualificazione professionale. In alcuni casi, le società con cui ha dialogato hanno registrato progressi rilevanti, un esempio recente è la ratifica del Patto del buon lavoro tra HERA e i sindacati. Questi risultati sono uno stimolo per proseguire l’attività su questo tema cruciale per rendere realizzabili i piani di transizione aziendali.

Si prega di leggere le Note legali.