Facile come bere un caffè. Quante volte l’abbiamo detto? Beh, tra cinquant’anni potrebbe non essere più così facile. Prendiamo i dati della FAO. Dicono che ogni tazzina di caffè, nel suo piccolo, deve fare i conti con temperature in salita, siccità persistenti, suoli impoveriti, raccolti a rischio e prezzi in aumento. Significa che il futuro del caffè è da ripensare.

Caffè e sostenibilità: prezzi alle stelle, rese in calo

Nel 2024, secondo la Fao – l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Roma, che si occupa di combattere la fame e migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo – i prezzi mondiali del caffè hanno registrato un aumento record del 38,8% rispetto all’anno precedente. Se consideriamo che oltre 125 milioni di persone nel mondo dipendono dal caffè per vivere si può solo immaginare che sconvolgimenti le oscillazioni del prezzo possono avere su intere comunità che guardano con ansia l’andamento del clima planetario per sapere se potranno continuare a coltivare la loro terra.

L’andamento del prezzo dipende direttamente dai cambiamenti climatici. In Vietnam, per esempio, la siccità ha causato un calo del 20% della produzione e in Indonesia le piogge eccessive hanno ridotto i raccolti del 16,5%. Anche in Brasile, le previsioni sono state più volte corrette al ribasso con le stime ufficiali che sono passate da un aumento previsto del 5,5% su base annua a un calo produttivo dell’1,6%. Meno materia prima, prezzi più alti: logico. Solo che i rincari non colpiscono solo i produttori e il loro tenore di vita ma si riflettono anche sui consumatori: i prezzi al dettaglio sono aumentati del 6,6% negli Stati Uniti e del 3,75% in Europa in un solo anno. La Fao avverte che la tendenza potrebbe proseguire a causa di tensioni nella logistica globale e instabilità produttiva legata al clima.

Il caffè non è tutto uguale

La varietà più diffusa, la Coffea arabica, rappresenta circa il 70% della produzione globale. Tuttavia, è anche la più esigente in termini climatici: prospera in un intervallo termico molto ristretto (18–23 °C) e soffre il caldo eccessivo, l’aridità e le malattie fungine come la “ruggine” del caffè. La Coffea robusta, invece, è più resistente e richiede temperature più alte, tuttavia viene usata prevalentemente per miscele e caffè solubile, meno apprezzati dai consumatori.

Secondo un approfondimento pubblicato da The Economist, la Coffea arabica è già oggi coltivata al limite massimo della sua soglia climatica. Con l’aumento delle temperature, molte aree del Brasile rischiano di diventare inadatte alla coltivazione. Alcuni agricoltori in Etiopia e Tanzania stanno già spostando le piantagioni più in alto, ma questa non è una soluzione a lungo termine: comporta costi elevati, rischi ambientali e tempi di attesa lunghi prima di ottenere raccolti produttivi.

Trovare soluzioni per salvaguardare la coltivazione dell’Arabica non è semplice. Secondo il World Coffee Research, strategie come lo spostamento verso altitudini maggiori o l’introduzione di sistemi agroforestali richiedono tempo, investimenti e conoscenze tecniche. Elementi non sempre alla portata dei piccoli coltivatori, che rappresentano l’ossatura del settore. Per questo, diverse organizzazioni internazionali – dalla FAO allo stesso World Coffee Research – sottolineano l’importanza di accompagnare i produttori con politiche mirate capaci di valorizzare le conoscenze locali e rafforzare le capacità di risposta di ogni territorio.

Il futuro del caffè

Per aumentare la resilienza delle piantagioni scienziati e coltivatori stanno esplorando diverse soluzioni ma non tutte sono sostenibili

- Spostare le coltivazioni in altitudine, dove le temperature sono più basse, tuttavia questo comporterebbe costi maggiori e rischio di deforestazione.

- Riportare in auge l’agroforestazione, ovvero la coltivazione del caffè all’ombra di alberi più alti, che offre benefici ecologici e agronomici: minor evaporazione, maggior presenza di impollinatori, migliore qualità del suolo.

- Recuperare varietà dimenticate, come la Coffea stenophylla, riscoperta in Sierra Leone e apprezzata per la tolleranza al caldo e l’elevata qualità organolettica, o la Coffea dewevrei (Excelsa), resistente al patogeno fungino della ruggine del caffè e alla siccità.

Una filiera globale da ripensare

La crisi climatica non è l’unica minaccia che grava sulla filiera del caffè. Un’inchiesta del New York Times ha recentemente documentato come nelle piantagioni di caffè Kona alle Hawaii – una tipologia di caffè tra le più pregiate e mediamente più care al mondo – i lavoratori percepiscano retribuzioni inadeguate e abusi legati al loro status di migranti economici. Il caso ha scosso l’opinione pubblica americana, mettendo in luce quanto le dinamiche di sfruttamento possano annidarsi anche in contesti considerati “premium”. Il rischio è che, anche sotto l’etichetta del caffè di alta qualità, si celino catene produttive opache e disuguaglianze profonde. Per questo, ogni strategia di transizione deve includere anche la tutela dei diritti fondamentali di chi il caffè lo coltiva, lo raccoglie e lo trasforma.

Il caffè è una delle merci più scambiate al mondo: 200 miliardi di dollari di fatturato annuale, con 12,5 milioni di piccole aziende agricole coinvolte che producono il 60% dello stock globale di caffè. Eppure, il valore generato lungo la filiera non è distribuito equamente.

Dietro l’etichetta: lavoro e disuguaglianze

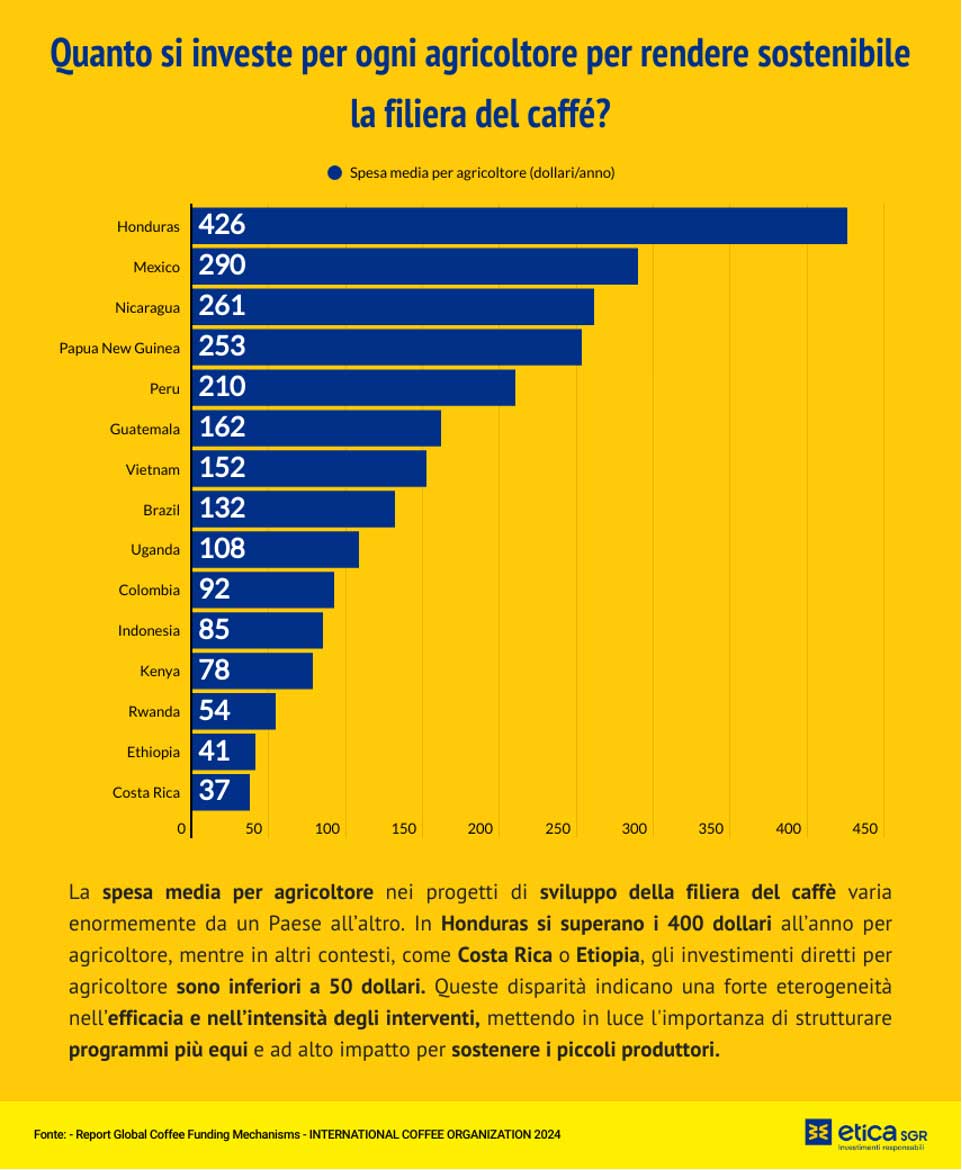

Molti produttori operano in condizioni di povertà, vulnerabili agli shock ambientali ed economici, spesso privi di tutele e strumenti di adattamento. Uno studio pubblicato su Springer Nature ha passato in rassegna oltre cento iniziative di sostenibilità nella filiera globale del caffè. Risultato: le certificazioni tradizionali – come Fairtrade, Rainforest Alliance e Utz – si sono storicamente concentrate su parametri quantitativi legati alla produttività, alla tracciabilità e al miglioramento dei redditi.

Ma questo approccio trascura aspetti fondamentali come l’equità nella distribuzione del valore lungo la filiera; la protezione dell’ambiente; la partecipazione democratica e la valorizzazione delle pratiche agricole autoctone. In molti casi il rispetto dei criteri richiesti ha comportato costi elevati e carichi burocratici che i coltivatori più vulnerabili non sono in grado di sostenere, escludendoli di fatto dai benefici delle certificazioni. Al contrario, le iniziative promosse dalle comunità agricole locali si dimostrano più efficaci nel produrre risultati concreti, poiché tengono conto delle specificità ecologiche, culturali e sociali dei territori.

Responsabilità e diritti umani nella gestione della catena di fornitura: l’impegno di Etica Sgr

Etica Sgr promuove responsabilità e trasparenza lungo l’intera catena di fornitura, con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti umani. A tal fine, adotta una due diligence rigorosa, allineata agli standard internazionali, per garantire pratiche etiche e socialmente responsabili.

L’approccio si fonda su politiche di gestione dei fornitori che integrano criteri ambientali e sociali, valutazioni del rischio, audit periodici e una rendicontazione chiara delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Un ambito centrale è la salvaguardia dei diritti delle popolazioni indigene, perseguita attraverso linee guida conformi alla normativa internazionale, il coinvolgimento attivo delle comunità locali, la tutela del diritto collettivo alla terra e l’applicazione del principio del consenso libero, previo e informato.

Per contrastare il lavoro minorile, invece, le aziende devono fare prevenzione lungo tutta la filiera produttiva, in conformità con le convenzioni internazionali e le leggi nazionali. In caso di violazioni, è necessario garantire la riabilitazione dei minori coinvolti e modificare i rapporti con i fornitori per evitare il ripetersi del fenomeno. Devono inoltre pubblicare gli strumenti e i livelli di controllo adottati per ridurre i rischi e rispondere tempestivamente a eventuali accuse di sfruttamento.

Si prega di leggere le Note legali.