Secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy, entro il 2030 l’orbita terrestre potrebbe diventare inutilizzabile. Il motivo? Oltre un milione di frammenti e detriti superiori a un centimetro — di cui 50.000 maggiori di 10 centimetri — viaggiano a velocità di circa 10 chilometri al secondo. In un ambiente così congestionato, basta un solo impatto per distruggere un satellite, generare nuova “spazzatura” e innescare una reazione a catena di collisioni che rischia di rendere l’orbita inaccessibile per decenni. In quel caso, a essere compromessi non sarebbero solo i lanci e i viaggi spaziali, ma anche servizi essenziali come telecomunicazioni, monitoraggio climatico, geolocalizzazione e gestione delle emergenze.

Ci sono poi conseguenze indirette che incidono direttamente sulla qualità dell’aria che respiriamo. Un esempio: ogni lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX immette nell’atmosfera circa 336 tonnellate di CO₂, l’equivalente di 395 voli intercontinentali. Nel 2023 i lanci spaziali sono stati 98, nel 2024 sono saliti a 131, con emissioni complessive che hanno superato i 3,7 milioni di tonnellate annue.

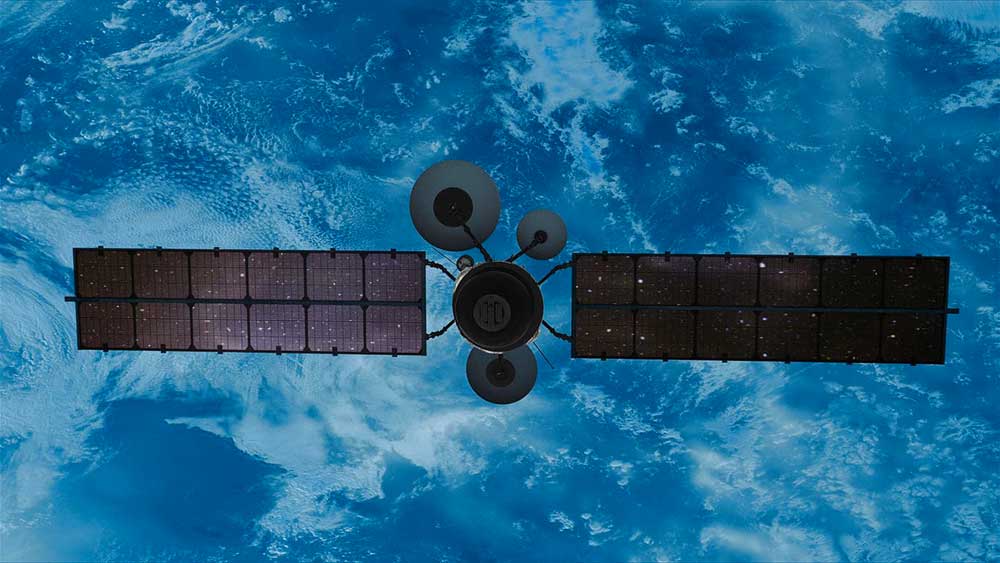

Lo spazio rischia di diventare la più vasta discarica mai creata dall’uomo. La New Space Economy è spesso presentata come motore di progresso tecnologico al servizio della sostenibilità, con satelliti, lanci e missioni dedicati al monitoraggio climatico e alla gestione delle risorse naturali. Ma dietro questo storytelling si sta consolidando una realtà più preoccupante, fatta di forme di inquinamento meno visibili ma sempre più gravi.

| Dati chiave (ESA Space Environment Report 2025)

· 1.200.000 detriti spaziali stimati con dimensione superiore a 1 cm. |

New space economy tra privatizzazione e crescita accelerata

L’espansione della New Space Economy è resa possibile da un cambiamento radicale nella governance dello spazio: il passaggio da un settore pubblico, dominato da agenzie nazionali come NASA, ESA e Roscosmos, a un ecosistema guidato da attori privati. Aziende come SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic — insieme a una rete in crescita di startup e PMI — hanno reso l’accesso all’orbita più rapido e meno costoso, grazie all’innovazione tecnologica e a modelli di business scalabili. Il costo di un lancio spaziale si è ridotto drasticamente, aprendo la strada a centinaia di missioni ogni anno.

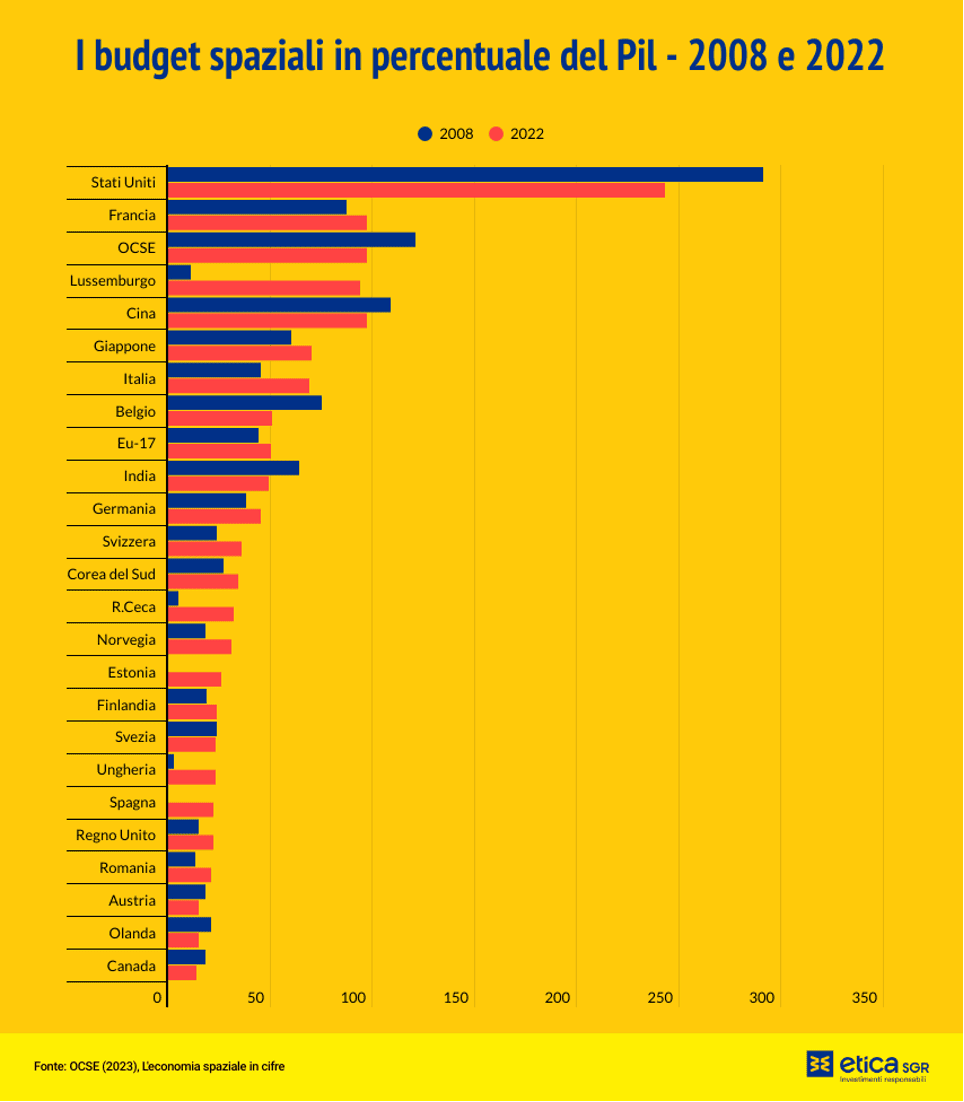

Nel 2023, secondo McKinsey & Company, il valore della New Space Economy ha raggiunto i 630 miliardi di dollari, oltre la metà legati alla componente infrastrutturale (satelliti, lanciatori e servizi come broadcasting televisivo e GPS), mentre i restanti 300 miliardi derivano da applicazioni basate sull’elaborazione dei dati spaziali. La crescita è destinata ad accelerare: entro il 2035 il settore potrebbe superare i 1.790 miliardi di dollari, con un tasso annuo del +9%, superiore a quello del PIL globale.

La sostenibilità resta fuori orbita

Alla crescita dell’impatto ambientale non corrisponde un sistema normativo all’altezza delle sfide. Il principale riferimento giuridico internazionale resta il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, elaborato in un contesto storico e tecnologico ormai superato. Nessuna norma vincolante impone limiti alle emissioni, disciplina i materiali utilizzati nei lanci o regola uniformemente la gestione del fine vita dei satelliti. Il risultato è un vuoto normativo che alimenta un vero e proprio far west, in cui operatori pubblici e privati si muovono senza vincoli ambientali condivisi.

Il principio di responsabilità viene spesso subordinato alla logica del profitto. Mancano obblighi internazionali per la deorbitazione controllata, criteri comuni per il tracciamento dei detriti o strumenti di rendicontazione delle emissioni climalteranti dell’industria spaziale. Alcune iniziative cercano di colmare questo vuoto, come lo Space Sustainability Rating promosso dal World Economic Forum o le linee guida ONU. Anche l’Agenzia spaziale europea propone standard tecnici per ridurre l’impatto e favorire il riutilizzo. Ma finché queste misure resteranno volontarie, la sostenibilità dello spazio rimarrà una questione relegata al buon senso.

Oggi la valutazione dell’impatto dei criteri ESG nel comparto aerospaziale è ancora poco diffusa, ma sempre più necessaria. Occorre però evitare che l’adozione di metriche ESG venga interpretata come un automatismo capace di rendere “sostenibile” un settore complesso e ad alto impatto, la cui natura solleva interrogativi non solo ambientali. Solo una minoranza di operatori rende pubblici i dati sulle emissioni prodotte o sulle politiche di gestione dei detriti orbitali. Per questo, la richiesta di maggiore trasparenza e rendicontazione climatica obbligatoria dovrebbe estendersi anche alle aziende che operano oltre l’atmosfera: dalle emissioni dirette e indirette all’intero ciclo di vita di razzi e satelliti.

Integrare anche la New Space Economy nelle analisi ESG può contribuire a monitorare rischi e responsabilità, ma non basta a sciogliere le contraddizioni di un comparto che, pur spingendo l’innovazione, rimane attraversato da nodi sensibili difficili da conciliare con l’idea di sostenibilità.

Si prega di leggere le Note legali.