Nella domanda “il riscaldamento globale e gli eventi meteo-estremi sono imputabili solo ed esclusivamente all’uomo?” non c’è nulla di sbagliato. Non si tratta di mettere in discussione il parere della comunità scientifica, bensì di applicare il principio base del metodo scientifico: mettere in dubbio ogni teoria e valutare tutte le ipotesi per avvicinarsi quanto più possibile alla certezza.

È esattamente ciò che ha fatto la comunità scientifica che studia il clima. Fin dagli inizi della ricerca sul cambiamento climatico, gli studiosi hanno cercato prove solide per poter affermare con rigore che il riscaldamento globale è la principale causa degli eventi meteorologici estremi e il principale responsabile è l’uomo, in particolare l’aumento dell’impiego di combustibili fossili a partire dalla rivoluzione industriale.

Ci sono riusciti? Sì. Oggi la comunità scientifica è unanime: la responsabilità è nostra, ovvero delle attività antropiche. Un consenso di questo livello – oltre il 97% dei climatologi concorda sull’esistenza e le cause dei cambiamenti climatici, insieme alla maggior parte dei principali organismi scientifici, dalla NASA all’Organizzazione Meteorologica Mondiale – non è affatto scontato. Anzi, considerata la natura stessa del metodo scientifico (basti pensare a quanto sia ancora dibattuta la causa dell’estinzione dei dinosauri), si tratta di un risultato straordinario.

Come sappiamo che il cambiamento climatico è causato dall’uomo?

Come si passa dal dubbio alla certezza? Un esempio emblematico è il caso Muller. Richard A. Muller, fisico di Berkeley, nei primi anni Duemila era uno dei principali scettici: sosteneva che i dati raccolti nei centri urbani, più caldi per definizione, fossero inaffidabili. Per dimostrarlo, nel 2010 fondò con la figlia Elizabeth il progetto Berkeley Earth, con l’obiettivo di ricominciare l’analisi dei dati da zero.

Il team controllò quasi il 100% delle stazioni meteo globali (mentre gli studi precedenti ne avevano analizzato solo una su cinque), ripeté l’analisi con stazioni isolate — lontane dalle cosiddette “isole di calore” urbane — e automatizzò ogni calcolo per escludere qualsiasi manipolazione.

Il verdetto? Impossibile da ignorare: +1,5 °C negli ultimi 50 anni, +2,5 °C negli ultimi 250 anni sulle terre emerse. “Tutti i test che pensavo avrebbero smontato il riscaldamento globale lo hanno invece confermato”, scrisse sul New York Times nel 2012, definendosi “uno scettico convertito”. Oggi Muller non parla più di ipotesi: l’origine antropica del riscaldamento è, afferma, l’unica spiegazione che resiste al vaglio dei dati.

Come distinguiamo tra variazioni naturali e cambiamento climatico causato dall’uomo?

Come facciamo a sapere che alluvioni improvvise, siccità prolungate o gelate fuori stagione non siano semplici variazioni naturali del clima, ma conseguenze dirette del riscaldamento globale di origine antropica?

La risposta sta in un insieme di indizi scientifici. I ricercatori hanno imparato a cercare la “firma” dell’effetto serra in tutta l’atmosfera: la troposfera (lo strato in cui viviamo) si scalda, mentre la stratosfera, più in alto, si raffredda leggermente. Questo è l’opposto di ciò che accadrebbe se fosse il Sole a causare l’aumento delle temperature.

Inoltre, c’è la questione temporale: i cicli naturali (come quelli solari) agiscono su scala millenaria, ma l’aumento di eventi estremi si manifesta a partire dagli anni ’80, parallelamente alla crescita esponenziale di CO₂ e di altre emissioni legate ai combustibili fossili.

A chi sostiene che “il clima è sempre cambiato”, la scienza risponde con simulazioni parallele. I climatologi ricreano al computer uno stesso evento estremo — come un’estate torrida o una pioggia eccezionale — in due scenari: uno in cui l’atmosfera ha 280 ppm di CO₂ (come nel 1800, prima dell’industrializzazione), e uno attuale, in cui la concentrazione ha superato i 430 ppm (un aumento del 50%).

Se nella simulazione “pulita” l’evento estremo non compare o è molto meno intenso, significa che il surplus di CO₂ ha trattenuto più calore e reso l’evento molto più probabile.

Questa metodologia non è un esercizio isolato: il consorzio World Weather Attribution (WWA) la applica sistematicamente ogni volta che si verifica un evento meteo estremo. E in circa 9 casi su 10 il verdetto è lo stesso: la causa principale sono le attività umane. I cicli naturali continuano a influire, ma il fattore scatenante che trasforma un temporale in un’alluvione, o un’estate calda in un’ondata di calore eccezionale, è il surplus di energia che abbiamo aggiunto all’atmosfera.

| Che cosa guardano gli scienziati

|

Che cosa trovano | Perché l’attività antropica è la causa principale |

| Profilo termico dell’atmosfera | Troposfera più calda, stratosfera più fredda | L’effetto serra trattiene calore in basso; un Sole più forte scalderebbe entrambi gli strati. |

| Cronologia degli estremi meteo | Picco di ondate di calore, piogge estreme, incendi dal 1980 in poi | Coincide con l’aumento rapido di CO₂, non con i cicli naturali (che durano millenni) |

| Simulazioni con CO₂ vs senza CO₂ | L’evento estremo è da 5 a 100 volte più probabile nel mondo reale rispetto al mondo simulato | La differenza tra i due scenari è proprio l’extra CO₂ emessa dall’uomo. |

Per questo gli scienziati continuano a pubblicare nuovi rapporti, e istituzioni come l’IPCC insistono per un’azione politica concreta. Perché, se è provato che la crisi climatica è un problema “fatto in casa”, anche la soluzione dipende da noi. Ma c’è un elemento non negoziabile: il tempo. La finestra per contenere il riscaldamento globale entro +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali si sta rapidamente chiudendo. Più aspettiamo, più ci avviciniamo a un punto di non ritorno, dove ondate di calore, siccità e inondazioni diventeranno la nuova normalità.

Come la finanza etica può contrastare il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico ha un impatto diretto sull’economia. Secondo la Corte dei Conti Europea, nell’ultimo decennio le perdite economiche causate da eventi climatici estremi nell’UE sono state in media di circa 26 miliardi di euro all’anno. In uno scenario con un riscaldamento globale superiore a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, le perdite annuali potrebbero salire a 175 miliardi di euro.

In Italia, tra il 2013 e il 2022, i danni cumulati legati a eventi estremi hanno superato i 50 miliardi di euro, ovvero circa 5 miliardi all’anno. Nel 2022, il nostro Paese ha registrato l’impatto pro capite più alto tra i 27 Paesi dell’UE: 284 euro per abitante, contro una media europea di 117 euro.

Fare la differenza è ancora possibile — e necessario. Il cambiamento climatico impatta l’economia e influisce sulla stabilità dei prezzi, generando due tipi principali di rischi: fisici e di transizione. I rischi fisici derivano dalle conseguenze dirette del cambiamento climatico, come tempeste e inondazioni, mentre i rischi di transizione sono legati ai cambiamenti normativi, tecnologici e di mercato. Occorre poi considerare le implicazioni reputazionali che impattano sul valore delle imprese. Tutti questi aspetti hanno una portata anche economica e, pertanto, non possono essere trascurati nel momento in cui si effettuano le scelte di investimento.

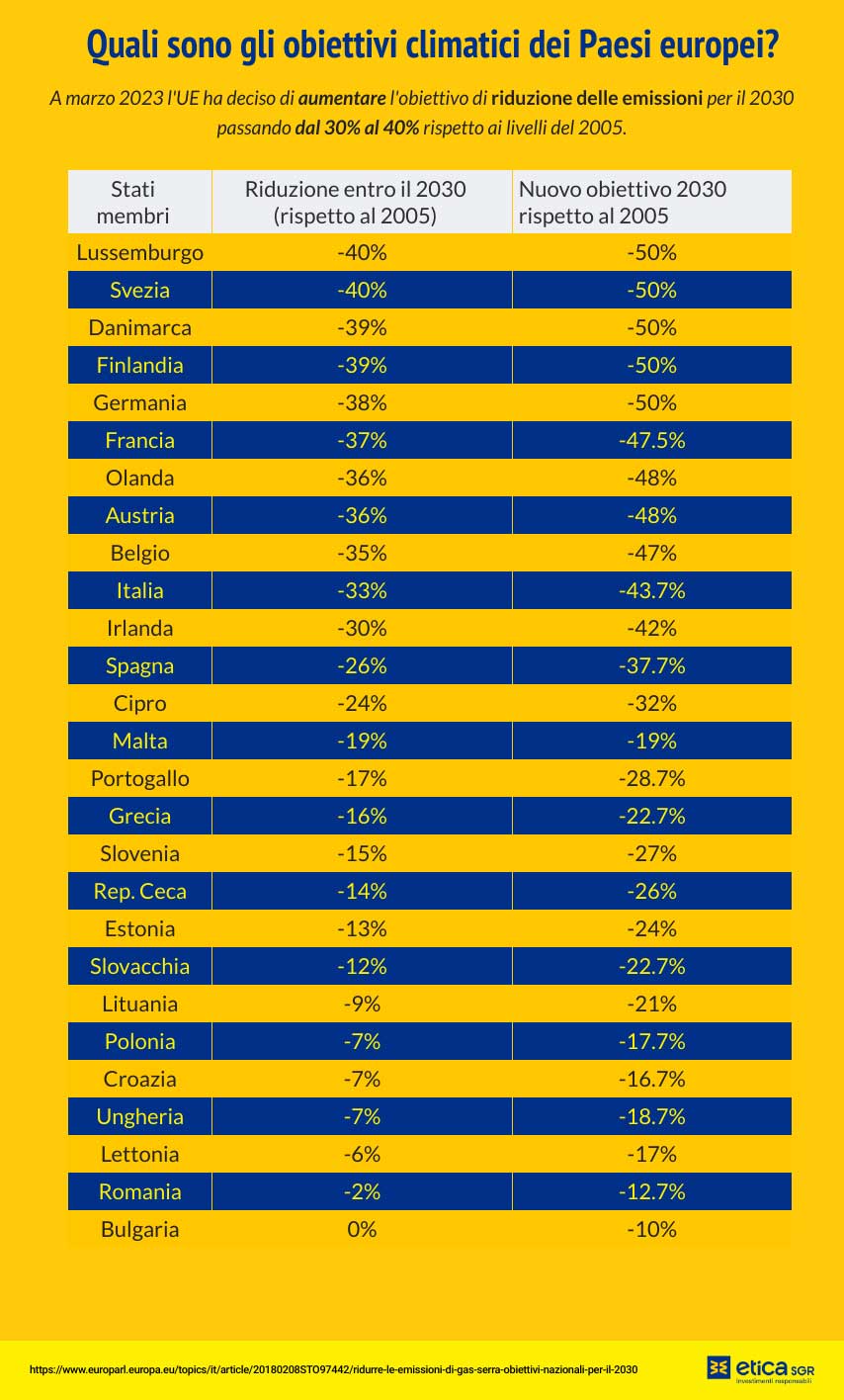

La metodologia proprietaria di selezione di Etica Sgr, chiamata ESG EticApproach®, sottopone Stati e aziende a un doppio screening per identificare i Paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le imprese più attente alla sostenibilità. Solo gli emittenti “best in class” – i migliori nel proprio settore – entrano a far parte del paniere dei fondi di Etica. Accanto a questo, vengono integrati i rischi di sostenibilità nel processo di investimento e siamo impegnati costantemente nel dialogo con il management delle aziende particolarmente esposte su questi temi.

Contribuire a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico permette di orientare i capitali nella giusta direzione, anche in ottica di risultati. Come dimostrato da una recente ricerca del BC Group, del ClimaTraces Lab e dell’Università di Cambridge, il costo dell’inazione supera di gran lunga il costo dell’azione. La crisi climatica non ci conviene, non soltanto per le conseguenze sul Pianeta e gli impatti sociali devastanti, ma anche in termini economici.

Si prega di leggere le Note legali.