Ogni euro investito nel ripristino della natura può generare da 4 a 38 euro di valore economico. È la stima della Commissione Europea, che fotografa con chiarezza il potenziale di rendimento della tutela ambientale. In Italia, il vantaggio è ancora più evidente: secondo il Sesto Rapporto sul Capitale Naturale pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un piano diffuso di riqualificazione ecologica produrrebbe 2,4 miliardi di benefici a fronte di 261 milioni di costi, un ritorno quasi nove volte superiore all’investimento iniziale.

Investire nella natura non significa soltanto proteggere ecosistemi e biodiversità, ma rafforzare la stabilità economica e finanziaria nel lungo periodo. Ogni intervento di rigenerazione ambientale diventa un moltiplicatore di valore: crea occupazione, riduce i rischi legati ai cambiamenti climatici e sostiene la competitività dei sistemi produttivi.

In un’economia sempre più esposta agli shock ambientali, la tutela del capitale naturale rappresenta la forma più concreta di investimento sostenibile. Come ricordato dal commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra, il vero rischio per la competitività deriva innanzitutto dall’inazione: rinviare gli interventi significa aumentare i costi futuri e compromettere le basi stesse della prosperità economica.

L’economia invisibile della natura: il legame tra biodiversità e valore economico

La natura costituisce un vero e proprio capitale produttivo, da cui dipende la stabilità dell’economia globale. Le sue risorse generano una vasta gamma di servizi ecosistemici, ossia i benefici diretti e indiretti che gli ecosistemi forniscono all’uomo: acqua potabile, suoli fertili, aria pulita, impollinazione delle colture, regolazione del clima, stoccaggio del carbonio e protezione da eventi estremi.

Si tratta di funzioni vitali, spesso invisibili nei bilanci economici, ma fondamentali per il funzionamento dei sistemi produttivi. Secondo la Banca Centrale Europea, il 72% delle imprese attive nei venti Paesi dell’eurozona dipende direttamente da almeno uno di questi servizi naturali, mentre il 75% dei prestiti bancari è concesso a settori che ne beneficiano. La perdita di biodiversità, avverte la BCE, può quindi generare rischi finanziari sistemici, minando la capacità di produzione, di approvvigionamento e di adattamento ai cambiamenti climatici. In altre parole, la solidità economica è indissolubilmente legata alla salute degli ecosistemi che la rendono possibile.

Questa interdipendenza è confermata anche dalla Banca Mondiale, secondo cui il declino di soli tre servizi naturali – impollinazione, pesca e fornitura di legname – potrebbe comportare una contrazione del PIL globale pari a 2.700 miliardi di dollari entro il 2030. La natura, dunque, non è solo un bene ambientale, ma un asset economico strategico: genera valore, regola le risorse e sostiene la crescita.

Il suolo risorsa decisiva per la stabilità ecologica ed economica

Il capitale naturale europeo mostra segnali di forte deterioramento: oltre l’80% degli habitat protetti si trova in uno stato “cattivo o mediocre”, mentre la capacità di assorbire carbonio di foreste e suoli – il cosiddetto “pozzo di carbonio” dell’UE – si è ridotta del 30% nell’ultimo decennio, anche a causa di deforestazione, incendi e infestazioni parassitarie. Le emissioni legate ai trasporti e ai sistemi alimentari restano stabili ai livelli del 2005, e un cittadino europeo su tre vive in condizioni di stress idrico.

In questo quadro, il suolo emerge come una delle risorse più compromesse e, al tempo stesso, più decisive per la stabilità ecologica ed economica. È alla base della produzione alimentare, della qualità dell’acqua e della regolazione del clima, ma risulta fortemente degradato: tra il 60% e il 70% dei terreni europei è oggi classificato come “non sano” e si contano circa 2,8 milioni di siti potenzialmente contaminati. La perdita di fertilità e l’inquinamento del suolo stanno progressivamente erodendo la base produttiva su cui si fondano agricoltura, industria e approvvigionamento energetico, mettendo a rischio la sicurezza alimentare e la capacità di resilienza dei territori.

Per rispondere a questa sfida ambientale ed economica, la Commissione Europea ha definito nella Strategia per il suolo 2030 l’obiettivo di raggiungere un buono stato di salute dei suoli entro il 2050, promuovendo risanamento, prevenzione e gestione sostenibile. Anche l’Italia ha recepito questo approccio aggiornando i principali strumenti di pianificazione ambientale – dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Pnacc), dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) al Piano per la Transizione Ecologica (Pte) – e istituendo nel 2023 il National Biodiversity Future Center, una rete di ricerca e innovazione dedicata alla tutela di almeno il 30% del territorio nazionale entro il 2030. Un percorso che riconosce al suolo il suo ruolo di bene produttivo e infrastruttura economica, da proteggere al pari di ogni altro asset strategico.

Il fragile equilibrio del capitale naturale italiano

Il capitale naturale italiano riflette un equilibrio fragile tra ricchezza ambientale e vulnerabilità strutturale. Pur essendo tra i Paesi europei con la maggiore diversità di ecosistemi, l’Italia registra livelli crescenti di pressione ambientale dovuti al consumo di territorio, all’inquinamento delle acque, all’urbanizzazione diffusa e agli effetti del cambiamento climatico. Il risultato è un progressivo indebolimento della capacità degli ecosistemi di rigenerarsi e garantire i servizi essenziali su cui si fondano economia e benessere collettivo.

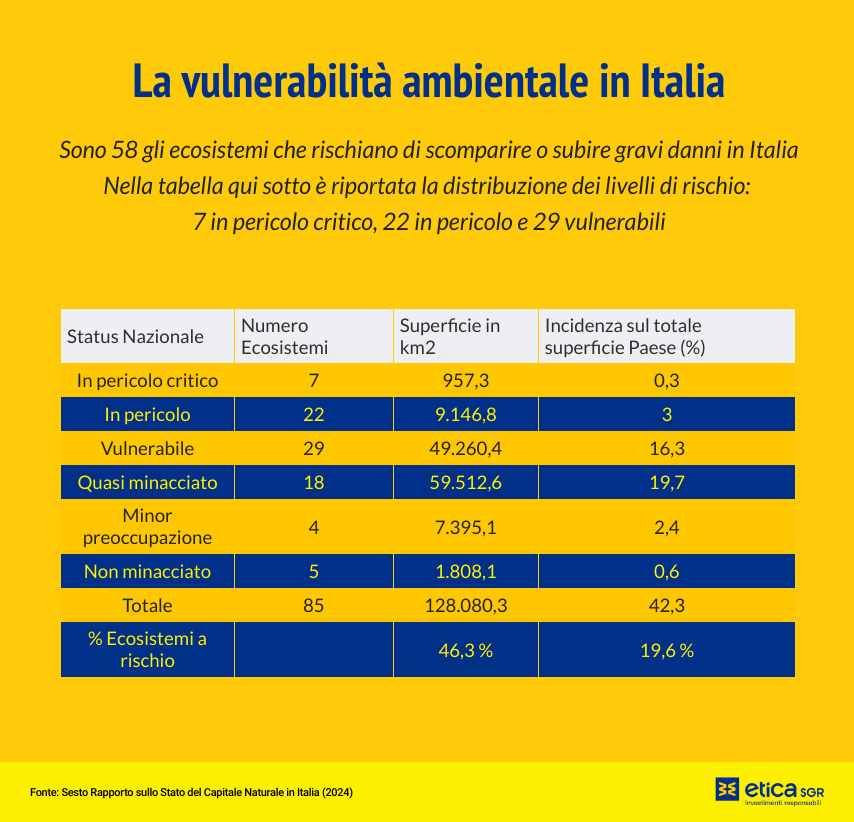

Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), nel Paese sono 58 gli ecosistemi terrestri minacciati: 7 in condizioni critiche, 22 in pericolo e 29 vulnerabili. Solo 4 ecosistemi non mostrano segni di minaccia e 5 non risultano attualmente a rischio. Il Sesto Rapporto sul Capitale Naturale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica conferma la gravità del quadro: circa il 19,6% del territorio nazionale è soggetto a pressioni ambientali di varia intensità, percentuale che sale al 43% se si considerano le sole aree naturali e seminaturali, quelle più esposte al degrado e alla perdita di biodiversità. Un patrimonio unico che, senza adeguate politiche di tutela e rigenerazione, rischia di trasformarsi in una fonte di vulnerabilità economica oltre che ecologica.

Risorse naturali e biodiversità: l’impegno di Etica Sgr

In questo contesto, il ruolo delle istituzioni finanziarie si fa sempre più cruciale nel prevenire ulteriori perdite di biodiversità, un tema di investimento sempre più rilevante anche dal punto di vista finanziario, per i suoi impatti diretti su società e imprese – in particolare quelle più dipendenti dalle risorse naturali. Ignorare la biodiversità significa ignorare un rischio reale e sistemico in quanto la sua perdita potrebbe compromettere interamente le catene di approvvigionamento, innescando un’impennata dei prezzi delle materie prime, ritardi operativi, scarsità di risorse e instabilità dei mercati.

Per Etica Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, che da 25 anni gestisce fondi comuni etici e responsabili, è fondamentale ricercare opportunità di investimento che possano generare valore nel tempo. Per questo, sul fronte della biodiversità, nella fase di selezione delle aziende in cui i fondi investono, viene valutato l’impegno delle imprese per la protezione della biodiversità, i loro sistemi di gestione e monitoraggio, la disclosure dei dati e il loro coinvolgimento in eventuali controversie su questi temi. Inoltre, dal 2020 Etica è firmataria del Finance for Biodiversity Pledge, un’iniziativa promossa dalle istituzioni finanziarie europee per proteggere e ripristinare la biodiversità attraverso il dialogo con le imprese appartenenti ai settori a maggior impatto, e, dal 2025, è parte della Finance for Biodiversity Foundation, che coordina il Pledge, oggi composto da circa 200 istituzioni finanziarie con 23.000 miliardi di euro in gestione.

Sempre quest’anno, a pochi giorni dalla COP30 di Belém, Etica ha sottoscritto insieme ad altri trenta investitori internazionali il Belém Investor Statement on Rainforests. L’appello invita i governi a definire e applicare politiche efficaci per fermare la deforestazione entro il 2030, riconoscendo che la tutela delle foreste è ormai una condizione imprescindibile per la stabilità economica e finanziaria globale.

Si prega di leggere le Note legali.