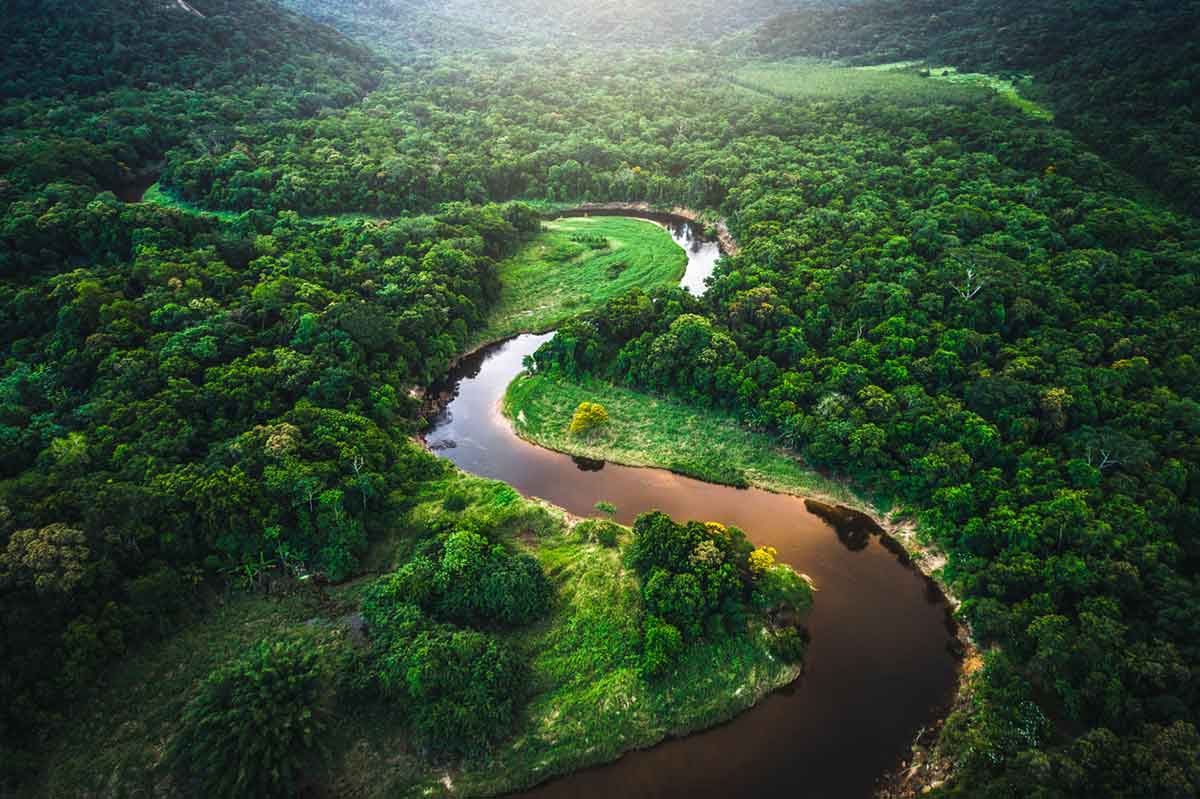

Belém, Brasile. Dal 10 al 21 novembre 2025, la capitale dello Stato del Pará, nel cuore dell’Amazzonia, ospiterà la trentesima Conferenza delle Parti (COP30), il vertice mondiale più importante dedicato al clima. Per undici giorni, i rappresentanti di 198 Paesi proveranno a rimettere la politica climatica sulla giusta rotta, cercando un accordo per accelerare l’attuazione degli impegni assunti e affrontare questioni cruciali come l’abbandono dei combustibili fossili e la giustizia climatica.

Tra tutti i numeri che accompagneranno la COP30, uno peserà più di tutti: 1,5 °C. È la soglia oltre la quale l’aumento della temperatura media globale, rispetto ai livelli preindustriali, rischia di innescare trasformazioni irreversibili nei sistemi naturali e sociali.

Secondo l’IPCC – il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici – anche un lieve superamento di questo limite renderebbe più intensi e frequenti gli eventi estremi: ondate di calore, alluvioni, siccità e perdita di ecosistemi, con rischi amplificati per milioni di persone. E purtroppo non si tratta più di semplici proiezioni: gli effetti sono già visibili nell’alterazione delle correnti oceaniche, nel disgelo del permafrost, nell’aumento degli incendi e nella distruzione delle barriere coralline.

Riscaldamento degli oceani: la corrente atlantica rallenta come mai prima in 1.600 anni

Il sistema di correnti oceaniche denominato Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation) è una delle grandi “macchine” del clima: un nastro trasportatore di calore che fa circolare acqua calda dai tropici verso nord e acqua fredda verso sud. Questo continuo movimento assicura una redistribuzione del calore a livello globale, contribuendo a mantenere stabile il sistema climatico.

È grazie all’Amoc che l’Europa, ad esempio, ha inverni relativamente miti rispetto ad altre regioni alla stessa latitudine. Ma questo motore naturale sta perdendo forza. Lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e le piogge più intense riversano grandi quantità di acqua dolce negli oceani: acqua più leggera, che non scende in profondità e non alimenta la circolazione. Il ciclo si indebolisce, e oggi – secondo la Woods Hole Oceanographic Institution – la corrente atlantica si muove al ritmo più lento degli ultimi 1.600 anni.

Le conseguenze sono già visibili: inverni più piovosi in Europa, estati più secche e siccità più gravi. L’indebolimento di questa corrente altera la circolazione atmosferica, e se le emissioni non saranno ridotte, l’Amoc potrebbe raggiungere entro pochi decenni un punto di non ritorno, innescando un cambiamento irreversibile del clima globale.

Incendi nell’Artico e barriere coralline a rischio: i segnali di un clima fuori controllo

Lo stesso vale per il permafrost. Per comprenderlo, basta immaginare l’Artico come un gigantesco freezer naturale, dove il terreno è rimasto congelato per migliaia di anni. Il permafrost è proprio questo: milioni di chilometri quadrati di suolo e ghiaccio che contengono enormi quantità di materia organica – piante e animali – conservate dal freddo. Finché resta ghiacciato, impedisce ai microbi di decomporre questa materia; ma con l’aumento delle temperature il terreno si scongela, i microrganismi si “risvegliano” e rilasciano nell’atmosfera gas serra potentissimi come anidride carbonica e metano.

Il risultato è un pericoloso circolo vizioso: il riscaldamento scioglie il permafrost, che a sua volta rilascia gas serra e amplifica il riscaldamento globale. L’Arctic Report Card 2024 del NOAA segnala che il permafrost si sta sciogliendo a una velocità mai osservata prima, con temperature record e aumenti fino a 2,7 gradi ogni dieci anni – da cinque a sette volte il tasso medio globale.

A questo fenomeno si aggiungono gli incendi artici, sempre più frequenti, che distruggono la vegetazione e lo strato isolante del terreno, accelerando ulteriormente il disgelo. Anche l’aumento costante della temperatura degli oceani contribuisce ad aggravare la crisi: dal 1993 la temperatura media della superficie marina è cresciuta di oltre 0,4 °C, con il Mediterraneo, il Mar Baltico e il Mar Nero che si riscaldano a un ritmo superiore alla media globale.

Che gli incendi diventino più frequenti a causa del cambiamento climatico è noto; ma il fatto che brucino anche le regioni artiche è il segno di un clima che cambia troppo in fretta. Uno studio pubblicato su Science nel 2025 mostra che gli episodi di incendi devastanti sono più che quadruplicati tra il 1980 e il 2023, e quasi la metà si è verificata solo nell’ultimo decennio. Temperature record, siccità prolungate e venti più forti rendono le fiamme imprevedibili, anche in aree un tempo considerate sicure. Il bilancio è pesante: vite perdute, comunità evacuate, ecosistemi distrutti e nuove ondate di CO₂.

Sotto la superficie marina, intanto, si consuma un dramma silenzioso: le barriere coralline, tra gli ecosistemi più preziosi della Terra, stanno entrando in una fase di declino irreversibile. Il Global Tipping Points Report 2025 avverte che, con un riscaldamento globale di circa 1,4 °C – il livello attuale – molti coralli non riescono più a rigenerarsi. Da due anni è in corso il più vasto evento di sbiancamento mai osservato: i coralli espellono le alghe simbiotiche da cui dipendono, perdendo colore e nutrienti. L’84% delle barriere coralline del pianeta è colpito dal fenomeno, con gravi ripercussioni ecologiche, economiche e sociali per le comunità costiere che vivono di pesca.

Clima e salute: la nuova emergenza globale

Alla vigilia della COP30 di Belém, il legame tra crisi climatica e salute emerge con forza allarmante. Il nuovo rapporto Lancet Countdown 2025 rivela che dodici dei venti indicatori globali di rischio sanitario hanno raggiunto livelli record, confermando che l’aumento delle temperature non è solo una minaccia ambientale, ma anche una crisi sanitaria mondiale.

I decessi legati al caldo sono aumentati del 23% in trent’anni, arrivando a oltre 546.000 vittime l’anno, mentre oltre 2,5 milioni di persone muoiono ogni anno per l’inquinamento causato dai combustibili fossili. Solo nel 2024, il fumo degli incendi ha provocato più di 154.000 morti, e l’esposizione media globale alla dengue è cresciuta del 49% dagli anni Cinquanta.

In Italia, la situazione riflette la tendenza globale: si stimano 7.400 decessi annui dovuti al caldo tra il 2012 e il 2021, più del doppio rispetto agli anni Novanta. Nel 2024 ogni cittadino è stato esposto in media a 46 giorni di ondate di calore, 33 dei quali non si sarebbero verificati senza il cambiamento climatico. Il calore estremo ha inoltre causato la perdita di 364 milioni di ore di lavoro, con un impatto particolarmente pesante nei settori più esposti come l’edilizia.

Questi numeri delineano una verità ormai innegabile: la crisi climatica è anche una crisi di salute pubblica, e richiede risposte immediate, coordinate e giuste per tutelare la vita umana.

La crisi climatica: da fenomeno naturale a emergenza economica globale

Per centinaia di migliaia di anni, l’essere umano ha osservato i cambiamenti nel clima del nostro pianeta, spesso determinati da fattori naturali come l’attività solare, le eruzioni vulcaniche e le correnti oceaniche. Negli ultimi tre secoli, però, l’essere umano è diventato protagonista di un cambiamento climatico senza precedenti, le cui conseguenze – già visibili e potenzialmente devastanti per la sopravvivenza della vita sul pianeta – includono l’aumento delle temperature globali, eventi meteorologici estremi più frequenti, la perdita di biodiversità e l’innalzamento del livello del mare. Alla base di tutto ciò vi è, in larga parte, l’emissione nell’atmosfera di gas serra di origine antropica. La crisi climatica oggi non è più soltanto una questione ambientale, ma una vera e propria emergenza economica.

Gli impegni finanziari della COP30: obiettivi, fondi e responsabilità condivise

Come sottolinea l’economista Nicholas Stern, autore del Rapporto Stern, una delle prime e più autorevoli analisi sull’impatto socio-economico del cambiamento climatico, la transizione climatica può essere “la più grande occasione di sviluppo della nostra epoca”: investire in energie pulite, infrastrutture resilienti, ricerca e tutela degli ecosistemi significa creare lavoro, innovazione e sicurezza.

Impegni finanziari della COP30 in sintesi

| Obiettivo post-2025 | L’obiettivo principale è definire il nuovo obiettivo quantitativo collettivo (NCQG) per il sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo, che sostituirà il precedente impegno di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno. |

| Aumento dei fondi | Alla COP29 è stato concordato un obiettivo di almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035, con l’obiettivo di raggiungere 1.300 miliardi annui. |

| Contributi diversificati | A differenza dell’accordo precedente, il nuovo obiettivo punta a coinvolgere non solo i Paesi sviluppati, ma anche altre nazioni in grado di contribuire, allargando la base dei donatori. |

| Finanza privata | Sarà fondamentale l’utilizzo di fondi pubblici per attrarre capitali privati, essenziali per raggiungere gli obiettivi di finanziamento su larga scala per la mitigazione e l’adattamento. |

| Ruolo dei paesi in via di sviluppo | Questi Paesi, in particolare le nazioni meno sviluppate e quelle insulari, richiedono maggiori finanziamenti per compensare i danni climatici subiti e supportare la transizione ecologica. |

L’impegno di Etica Sgr nella lotta alla crisi climatica

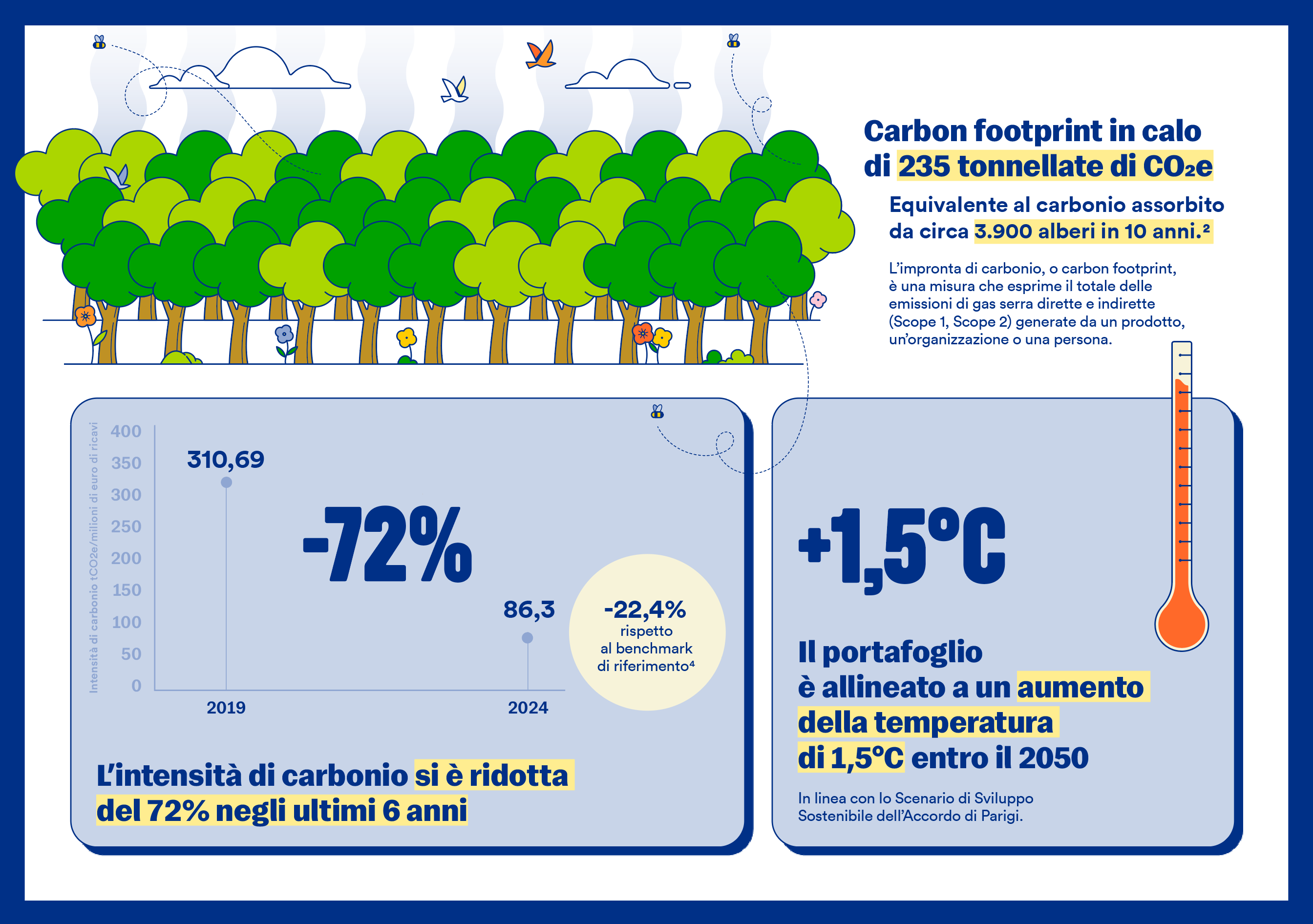

Etica pubblica annualmente un rapporto sul cambiamento climatico, realizzato in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Secondo questo rapporto, i portafogli di tutti i fondi di Etica Sgr a fine 2024 si confermano allineati con lo scenario di sviluppo sostenibile dell’Agenzia Internazionale dell’Energia in quanto sono associati a un potenziale aumento della temperatura media globale di 1,5°C entro il 2050. Inoltre, l’intensità di carbonio dei portafogli dei fondi analizzati alla fine del 2024 si conferma inferiore agli anni precedenti.

Etica Sgr conferma il proprio impegno nel contribuire a una transizione climatica giusta e sostenibile, escludendo dai propri investimenti le aziende coinvolte nei settori del petrolio e dell’estrazione del carbone o fortemente esposte ad attività correlate, privilegiando invece realtà che adottino convincenti strategie di transizione energetica, senza dimenticare gli aspetti sociali e le prassi di buona corporate governance.

La misurazione dell’impatto delle azioni di Etica sul cambiamento climatico è proposta nel Report di Impatto ed è effettuata tenendo in considerazione l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 13.

I risultati dell’ultimo report evidenziano risultati significativi. Rispetto al mercato di riferimento:

- +129% il contributo degli investimenti dei fondi nel mitigare il cambiamento climatico

- +23% la quota di investimento in società che hanno definito obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e approvati da Science Based Target Initiative

- -58% le emissioni di gas serra dirette e indirette (scope 1, 2 e 3).

Si prega di leggere le Note legali.